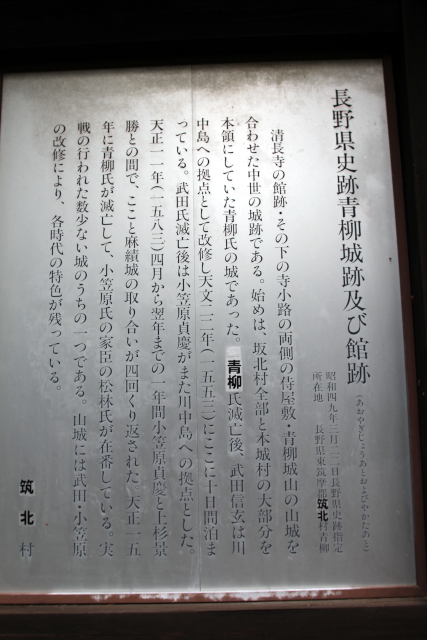

青柳氏は信濃の麻績氏の一族という。戦国時代に麻績の地を支配したのは服部清信であった。麻績城の南西の麻績古城(虚空蔵山城)に居を構えていたが、守りを強化するために麻績城を築いた。青柳城は麻績氏の支城にすぎなかったが、北アルプスまでも一望できる立地条件のため実戦の行われた数少ない城である。天文22年(1553年)甲斐の武田晴信が信濃国筑摩郡を領有し、青柳城の青柳清長を従えて服部(麻績)氏を追い払い、青柳氏が麻績氏の名跡を継ぎ麻績城へ移る。『高白斎記』には「四月十七日、 典厩青柳の城の御鍬立」とあり、武田信繁が改修にあたり、川中島の戦いに向けての拠点となった。天文22年(1553年)の第一次川中島の戦いでは、荒砥城を落とした上杉軍が余勢を駆って、青柳城も戦火に遭い、『高白斎記』9月3日には「青柳を敵放火」とある。

生島足島神社に残された武田信玄配下多数の起請文の中に麻績勘解由左衛門清長と名乗る人物のものが二通あって異彩を放っているが、古文書では青柳氏は麻績氏を名乗っており、麻績清長とは仁科家から青柳家に養子に入った青柳清長と同一人物なのである。初め信濃小笠原氏に属し小笠原長時の家臣を務めていたが、信濃に侵攻した武田晴信に敗れてからは甲斐武田氏に仕え騎馬五十騎持となり、晴信の異母弟である一条信龍の相備衆となる。嫡子の頼長が家督を継ぎ、天正八年(1580)には交通の便を改善するため「切通し」を切り開き、石垣や石積み水路の残る城下町を整備した。北沢秋氏の「合戦屋シリーズ」の石堂一徹が仕える善政を敷いたとされる遠藤吉弘の領地のモデルは、青柳であると現地を訪れて確信した。

天正10年(1582年)、甲斐武田氏が滅亡し直後の本能寺の変が発生し天正壬午の乱が発生し、頼長は当初上杉景勝に従う。しかし、徳川家康の庇護を受けていた小笠原貞慶が深志城を回復すると、松本平と善光寺平を結ぶ北国西街道の要衝にあった青柳城は上杉・小笠原の争奪の場となり、天正11年4月から翌年にかけて両者で青柳城の争奪戦が繰り広げられている。その後頼長は貞慶と和議を結んだが、天正15年(1587年)頼長、長迪父子は小笠原貞慶に深志城に招かれ、城内で謀殺された。青柳城は小笠原軍に接収され、青柳氏は没落した。『信府統記』には真田昌幸を通じて上杉景勝と内通したためと記されている。

子の清庵は真田家臣となり、慶長5年(1600年)の真田昌幸の九度山行きに随行した16名のうち、真田信繁(幸村)と共に大坂入城した数少ない一人である。昌幸死後、他の家臣が上田に戻っていったのに対して、清庵は高梨内記らと共に幸村の元に九度山にとどまり大坂の陣に軍医として出陣。 最後は大坂夏の陣にて幸村と共に討死したとみられている。ちなみに武田勝頼の母方の祖母は大方(だいぼう)様と言われ、彼女は服部清信の娘であるため、信玄は麻績氏の名跡が失われるのを惜しみ、味方に取り込んだ青柳清長に麻績氏を名乗らせたものと思われる。

映画「信虎」では、勝頼と信虎の高遠城での対面後、信虎は禰津常安の禰津城へ向かう場面が描かれている。巷間では信虎は高遠にある常安の屋敷に住んでいたとされるが、高遠に禰津氏の痕跡は存在しない。大方様は諏訪頼重が切腹された後は武田と諏訪に繋がりのある常安の父である禰津元直に養われていたものと考えられ、孫である勝頼が高遠城になってからは一緒に住み、武田氏滅亡の際に新府城から落ち延びて行く人物として「信長公記」にも記載があり、行方不明になったとも勝頼に殉じたともされるが、新田次郎の小説「武田勝頼」では岩殿城へは向かわずに麻績城に向かう場面が描かれている。勝頼は麻績氏と諏訪氏と武田氏という滅びゆく氏族を継いだ悲運の武将だった。

服部(麻績)氏について最近判明したことがあるので記載しておく。伊賀国から北条氏信濃が執権を務める鎌倉幕府の計らいで信濃国麻績郷に移り住んだ服部(麻績)氏は忍びの技を引き継いでおり、服部清信の頃に麻績服部流忍術が完成されたとされ、服部清信の弟、服部加信斉は宮下文書で知られる宮下家に婿入りし、麻績神明宮の神主を務めた。

|

|

|

CASTLE

LIST 信濃の城 ★★★☆☆ 武田と上杉と小笠原が争奪を繰り返した境目の城 |

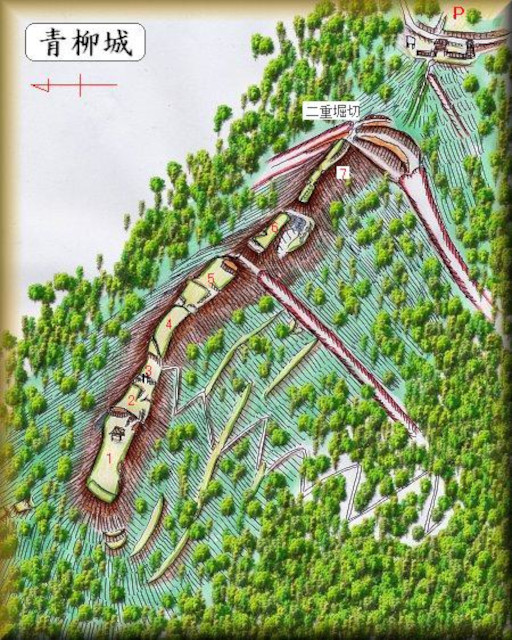

| 城名 | 青柳城 |

| 国名 | 信濃国 |

| 住所 | 長野県東筑摩郡筑北村坂北 |

| 別名 | なし |

| 城郭構造 | 山城 |

| 天守構造 | 不明 |

| 築城主 | 青柳氏 |

| 主な城主 | 青柳氏、溝口氏 |

| 主な改修者 | 武田氏、小笠原氏 |

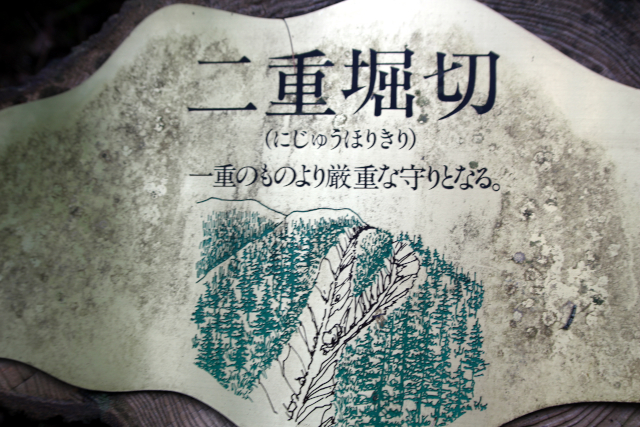

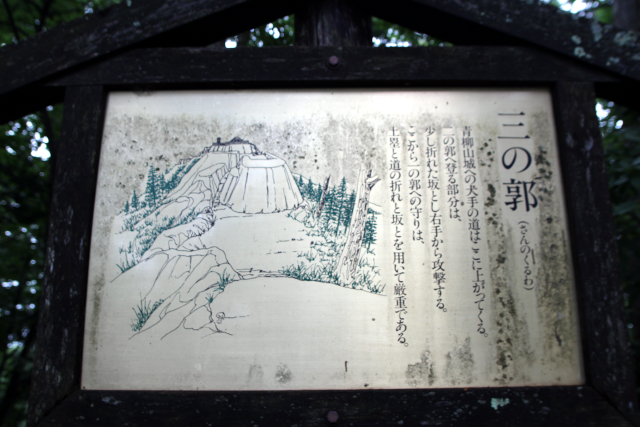

| 遺構 | 曲輪、石塁、土塁、堀切、竪堀、土橋、 虎口 |

| 取材年月日 | 2017年8月6日 |