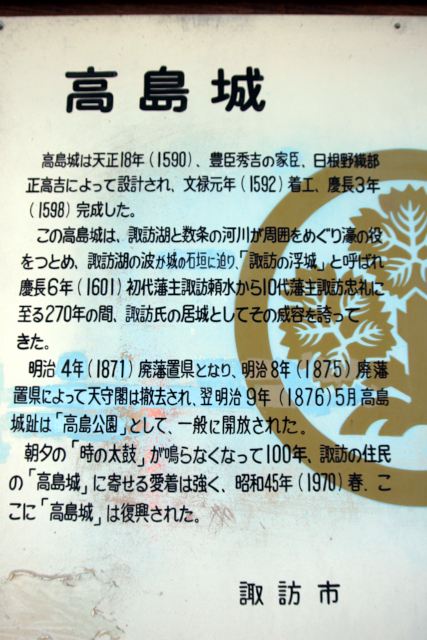

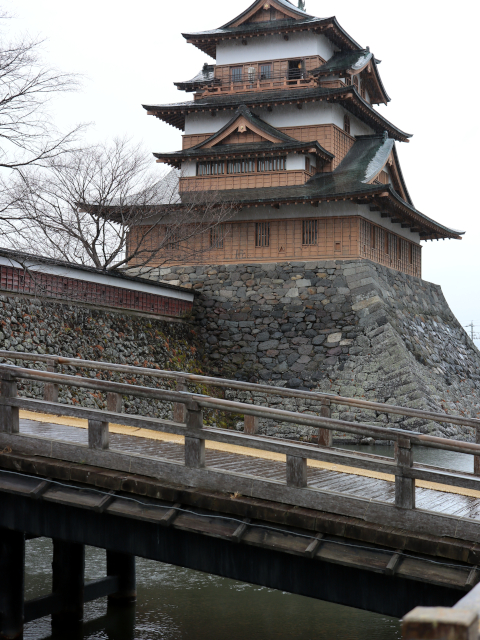

高島城はおよそ三百八十年前、天正18年(1590年)、豊臣秀吉の家臣、日野根織部正高吉によって設計され、文禄元年(1592)着工、慶長3年(1598)完成した。

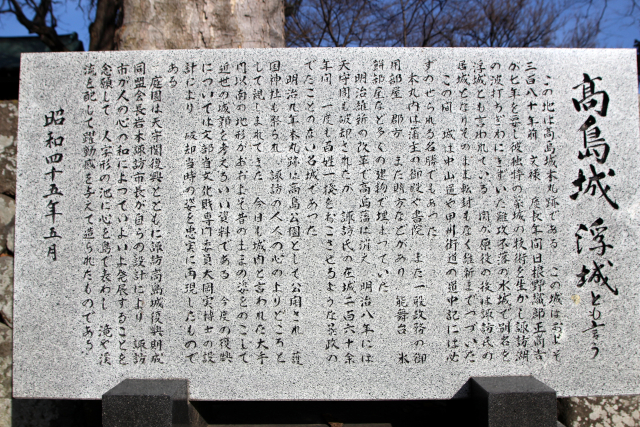

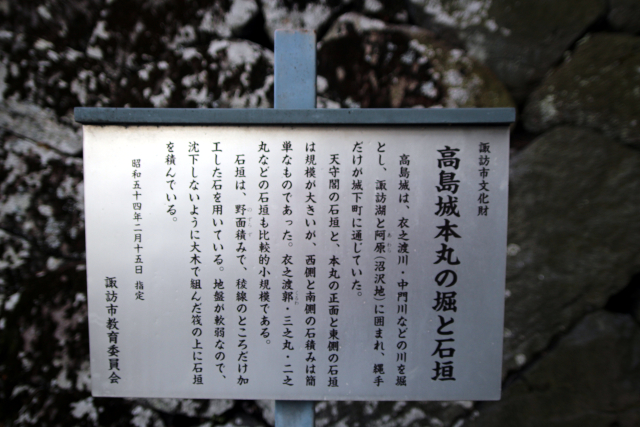

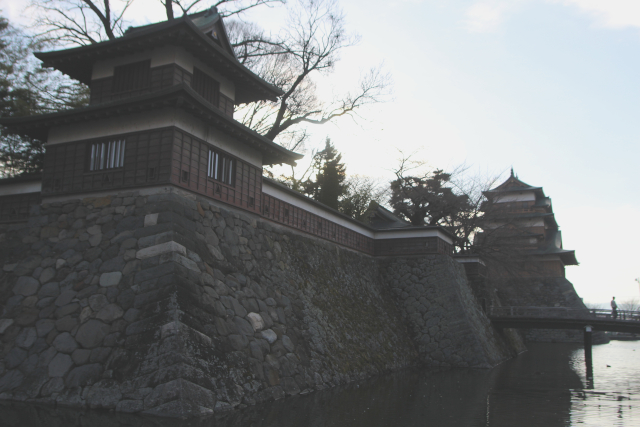

彼独特の築城の技術を生かし諏訪湖の波打ちぎわに築いた難攻不落の水城で、諏訪湖と数条の河川が周囲をめぐり濠の役をつとめ、諏訪湖の波が城の石垣に迫り諏訪湖の波が城の石垣に迫り「諏訪の浮城」と言われている。

関ケ原役の後は諏訪氏の居城となり、慶長6年(1601)初代藩主諏訪頼水から10代藩主諏訪頼忠礼に至る270年の間、諏訪氏の居城としてその威容を誇り、転封もなく維新までつづいた。

この間、城は中山道や甲州街道の道中記には必ずのせられる名勝でもあった。

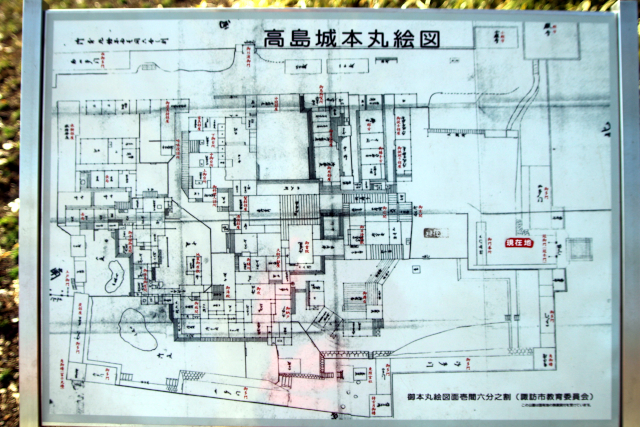

本丸内は藩主の御殿や書院、また一般政務の御用部屋、郡方、また賄方などがあり、能舞台、氷餅部屋(諏訪の凍り餅についての最も古い記録は、徳川3代将軍家光の晩年、正保・慶安(1650年頃)の頃と推定されます。民間で作られるのは許されず(諏訪家所蔵雑幕中)、高島藩城内の氷餅部屋という所で鄭重に作られ、藩主から幕府への献上用の品として用いられたり、諸大名にも配られたようです。民間で製造出来るようになったのは、明治維新(1868年)後のようです。)など多くの建物でうまっていた。

明治4年(1871)廃藩置県となり高島藩は消え、明治8年(1875年)天守閣も破却され、翌明治9年(1876)5月高島城址は「高島公園」として、一般に公開された。

諏訪氏の在城二百六十余年間、一度も百姓一揆をおこさせるような暴政のでたことのない名城であった。

明治9年(1876年)本丸跡は高島公園として公開され、護国神社も祭られ、諏訪の人々の心のよりどころとして親しまれてきた。

朝夕の「時の太鼓」が鳴らなくなって100年、諏訪の住民の「高島城」に寄せる愛着は強く、昭和45年(1970)春、ここに「高島城」は復興された。

今日も城内と言われた大手門以南の地形がおおよそ昔のままの姿をのこして近世の城郭を考えるいい資料である。

今度の復興については文部省文化財専門委員大岡実博士の設計により、破却当時の姿を忠実に再現したものである。

庭園は天守閣復興とともに諏訪高島城復興期成同盟会長岩本諏訪市長が自らの設計により、諏訪市が人の心の和によっていよいよ発展することを念願して、人字形の池に心を島で表わし、滝や渓流を配して躍動感を与えて造られたものである。

|

|

|

CASTLE

LIST 信濃の城 ★★☆☆☆ 諏訪の浮城に諏訪頼水が奇跡の復活を遂げる |

| 城名 | 高島城 |

| 国名 | 信濃国 |

| 住所 | 長野県諏訪市高島1-20-1 |

| 別名 | 諏訪の浮城、諏訪高島城 |

| 城郭構造 | 平城 |

| 築城主 | 日根野高吉 |

| 主な改修者 | 諏訪忠粛 |

| 主な城主 | 日根野氏、諏訪氏 |

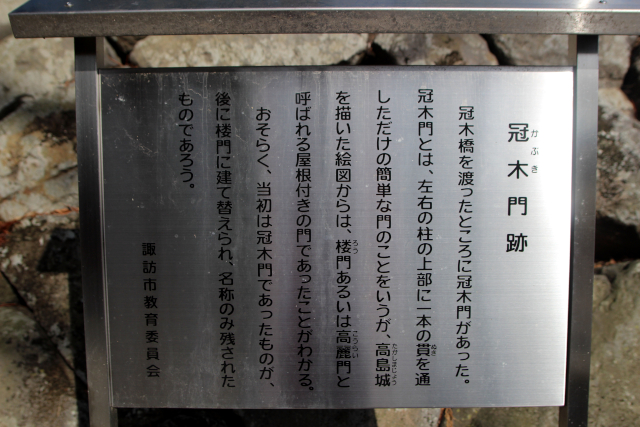

| 遺構 | 石垣、堀、門 |

| 取材年月日 | 2014年3月29日、2022年3月26日 |

All Rights Reserved, Copyright (C) Mabumaro