国宝天守を持つ松本城は1504年(永正元年)信濃守護小笠原氏の支族島立右近貞永が、小笠原氏の本城、林城の全面を固めるために築いた深志城が創始と伝えられています。

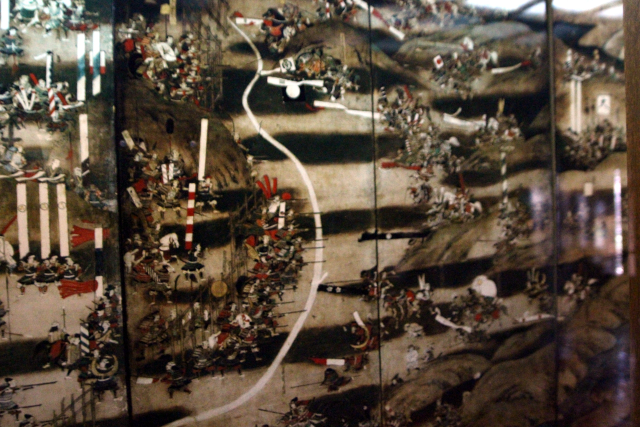

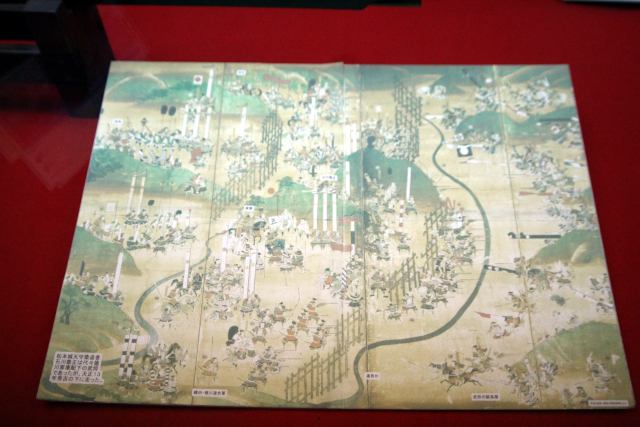

その後、戦国動乱の世となり、信濃府中へ天下を目指す甲斐の武田晴信(信玄)が侵入してきました。

1550年(天文19年)に、林城は武田軍の手に落ち、小笠原長時は越後の上杉にはしりました。

この時から府中は武田の支配下に入り、武田流の土木技術によって広大な縄張りが行われ、三重の堀が姿を現しました。

1582年(天正10年)武田勝頼が自害し織田信長が本能寺で倒されると再び世の中は乱れました。

この機に、長時の子小笠原貞慶が旧領府中を回復し、深志城の名を松本城と改め、城郭の整備拡充を行いました。

1590年(天正18年)、小田原城の北条氏が豊嘉秀吉に降ると、秀吉は直ちに国割りを行い、松本城に石川数正を入城させました。

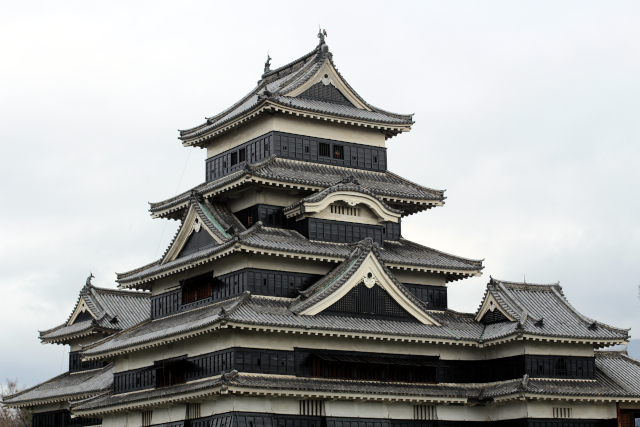

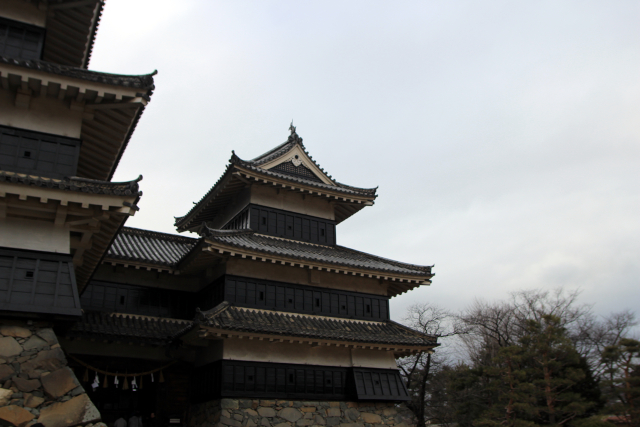

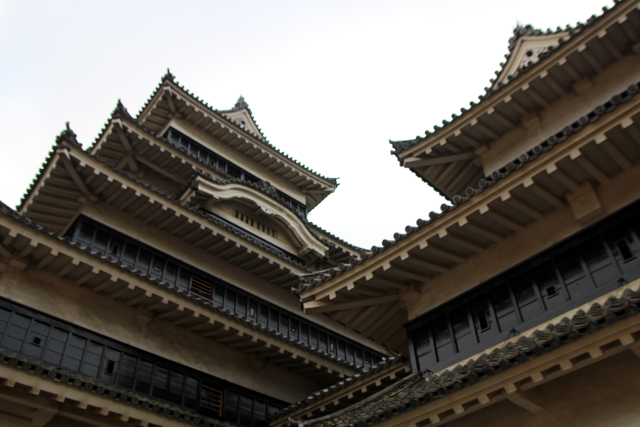

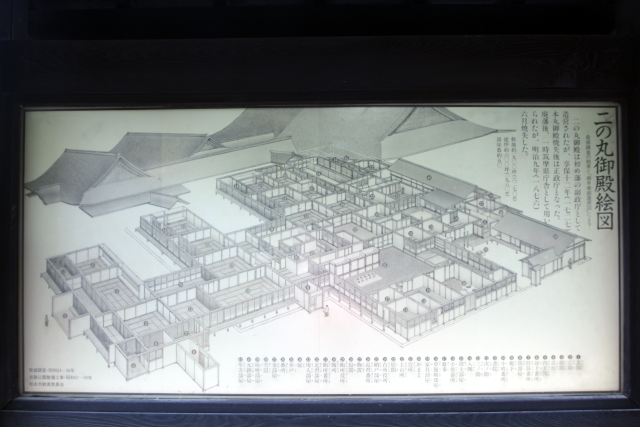

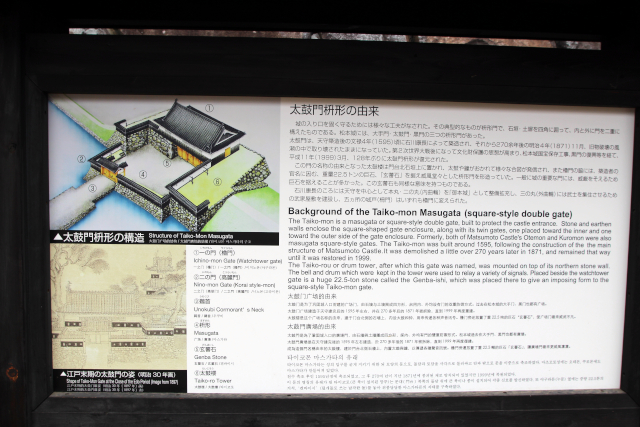

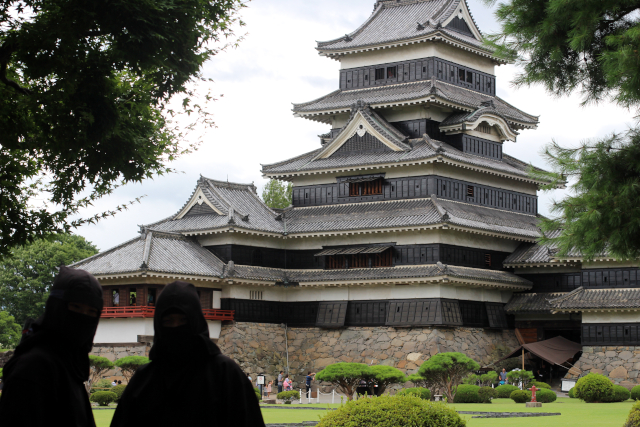

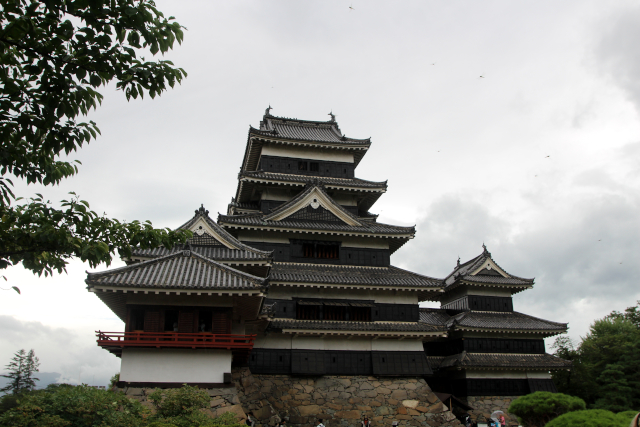

この石川数正・康長父子によって城郭の整備が進み、特に康長(三長)は、1593年から94年(文禄2年~3年)にかけて、門・櫓を造り、堀・石垣を築き、本丸・二の丸御殿を造営し、天守を築造しました。

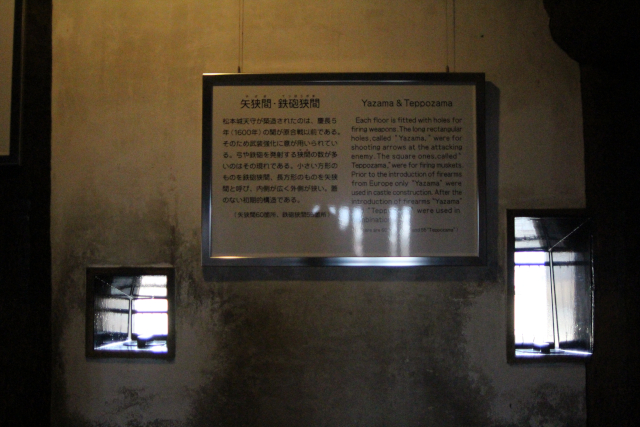

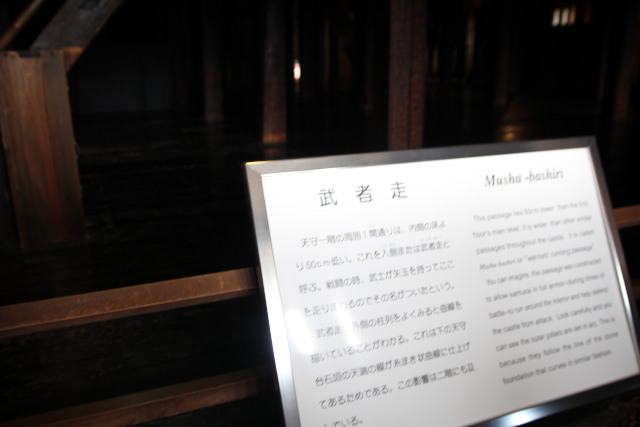

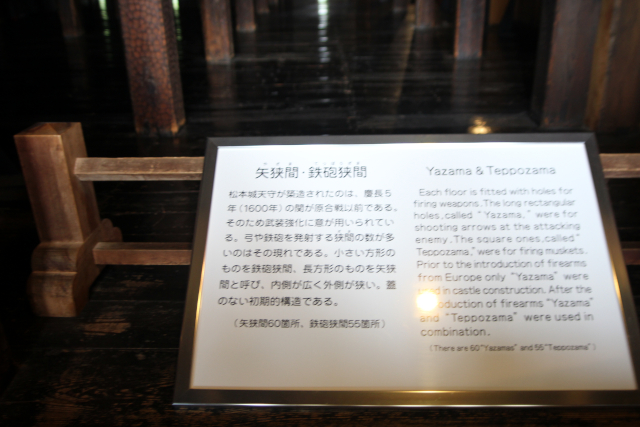

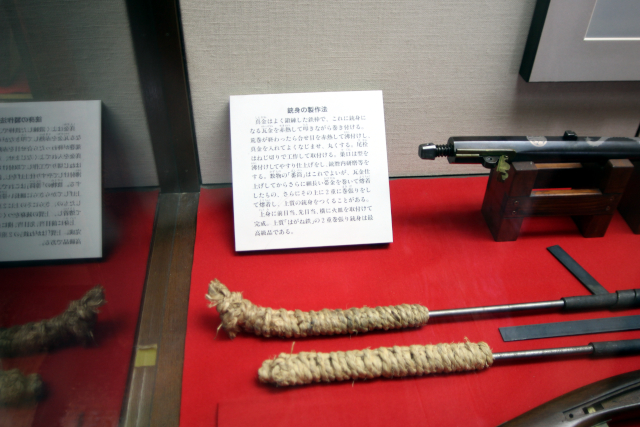

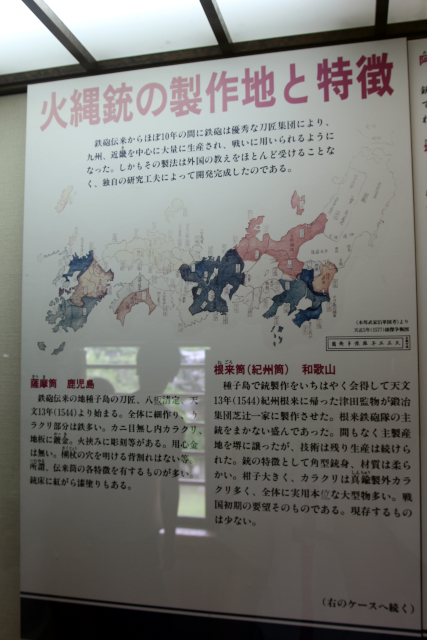

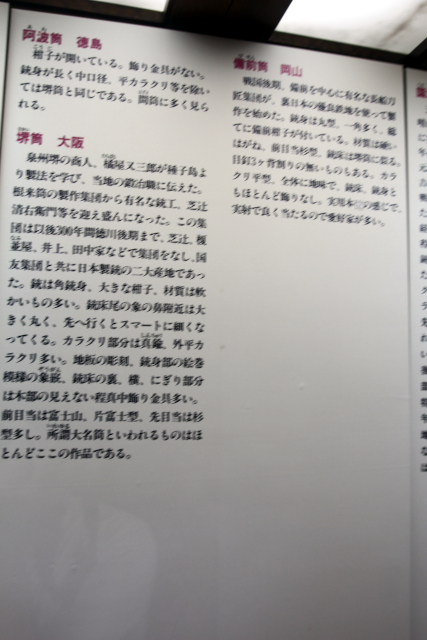

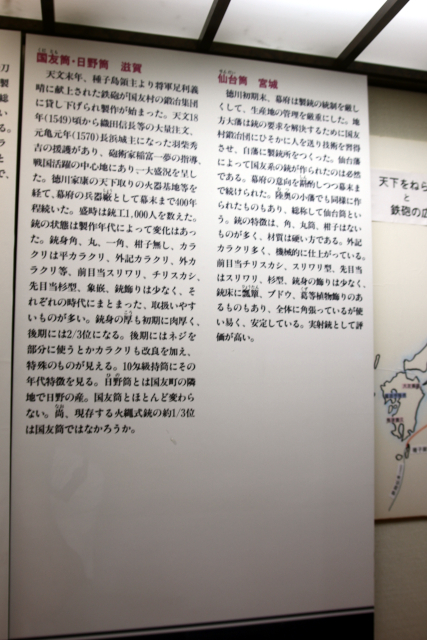

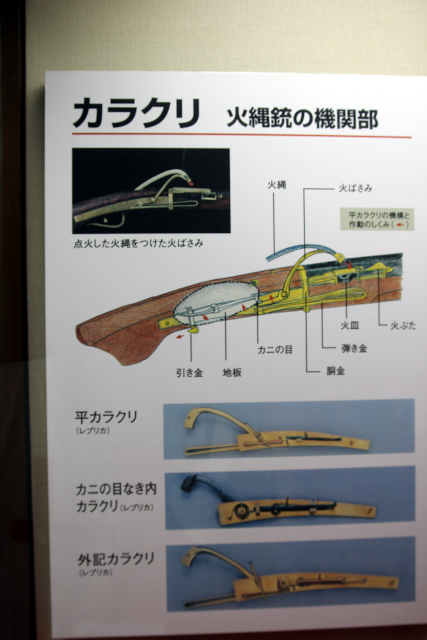

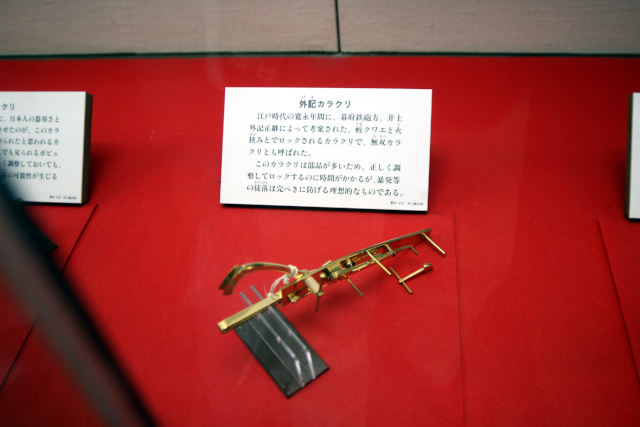

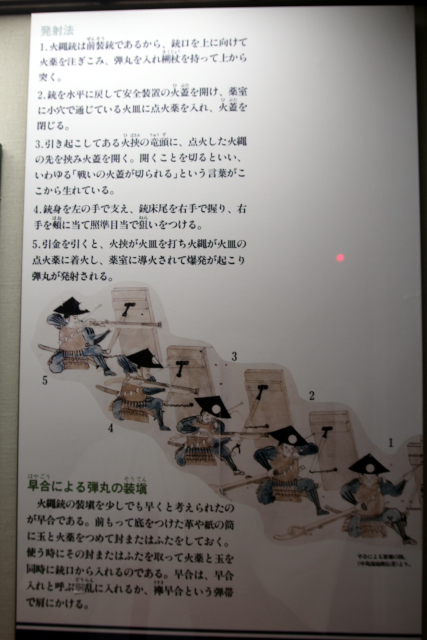

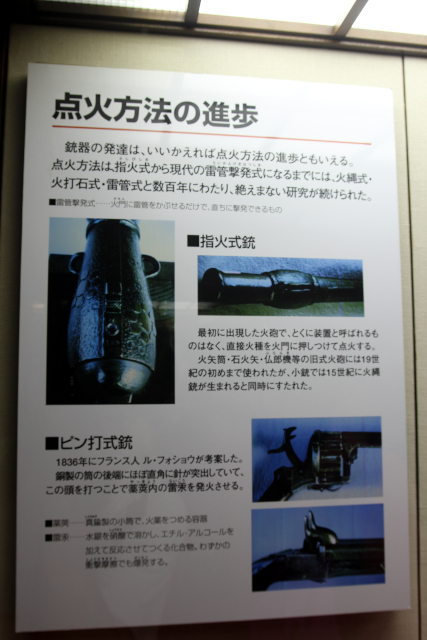

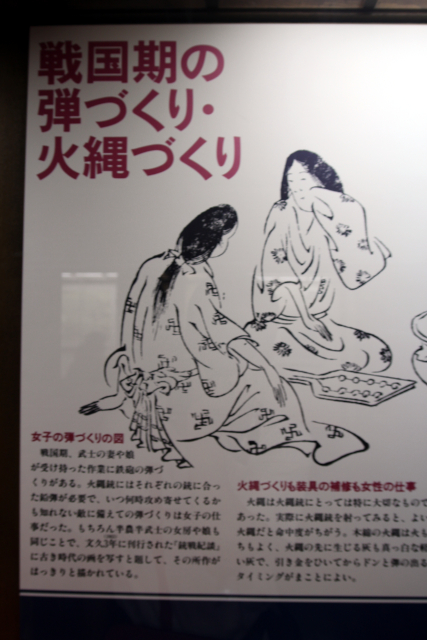

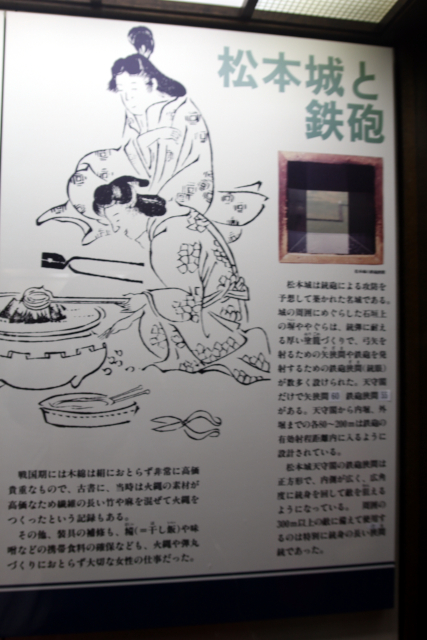

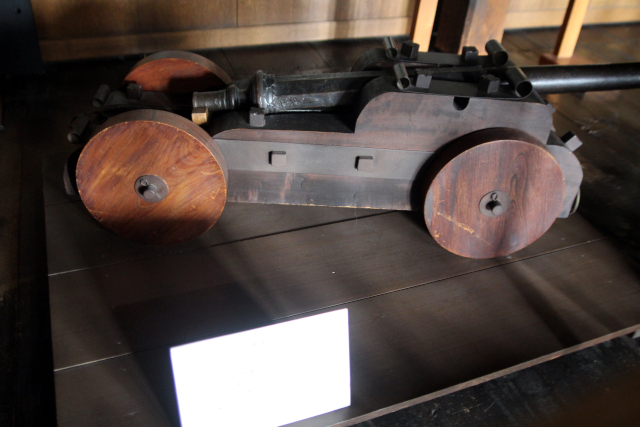

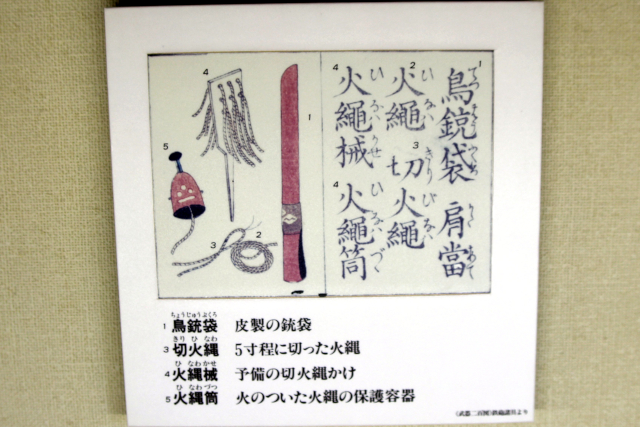

時あたかも天下人が最後の雌雄を決する緊迫した状況下にあり、豊臣の威光を背景にして、火縄銃を主要武器とする集団戦に備えた強固な平城を完成させました。

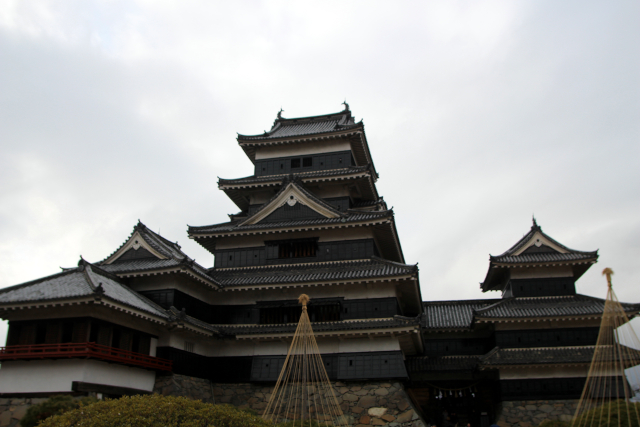

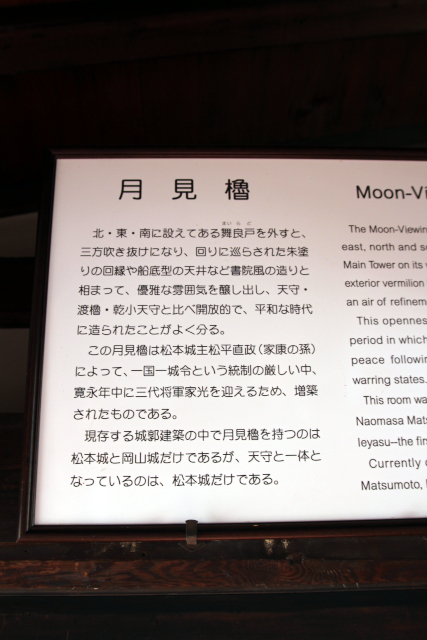

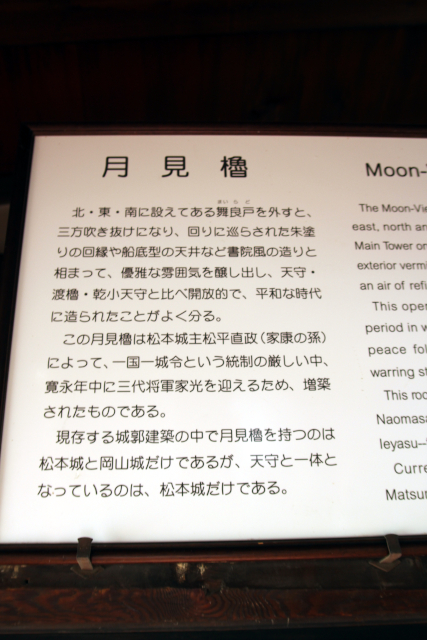

そして泰平の世。1633年(寛永10年)に入城した松平出羽守直政によって、辰巳附櫓と月見櫓が敷設され、無骨な古武士の風貌を思わせる天守に、複雑な構成と彩りを添え、近隣に類を見ない名城となったのです。

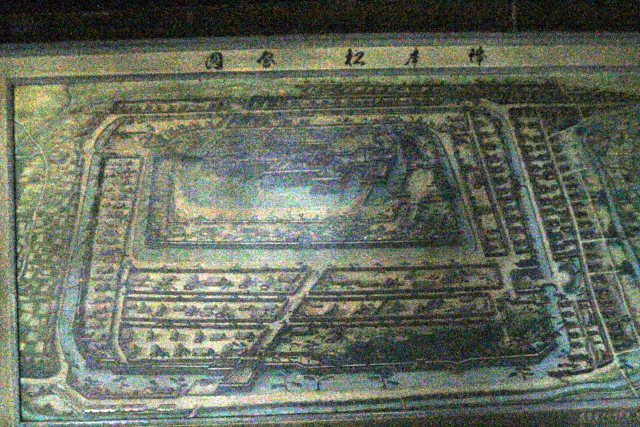

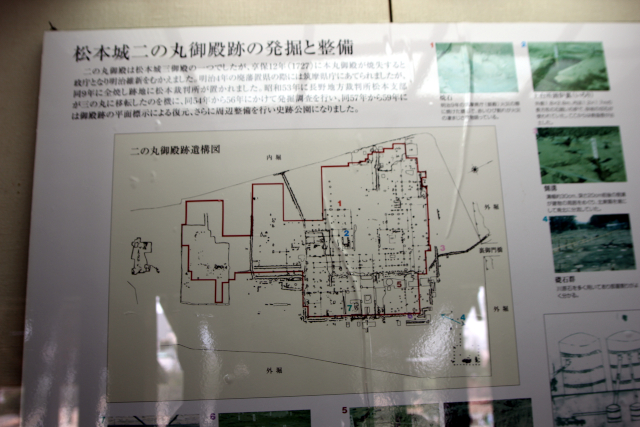

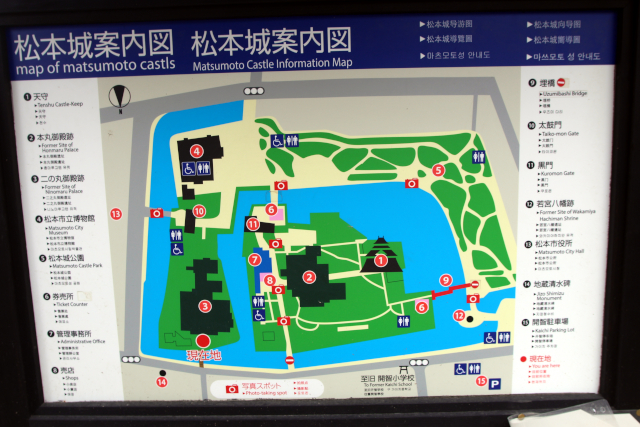

松本城の範囲は、総堀に囲まれた内側を指し、総面積は約39万㎡あり、その約1/3を三重の水堀が占めています。総堀の内側に三の丸、二の丸、本丸が配置され、三の丸は家臣の屋敷地、外堀で囲まれた二の丸は二の丸御殿、古山地御殿、蔵などが置かれ、内堀と外堀に囲まれた本丸には天守とと本丸御殿がありました。

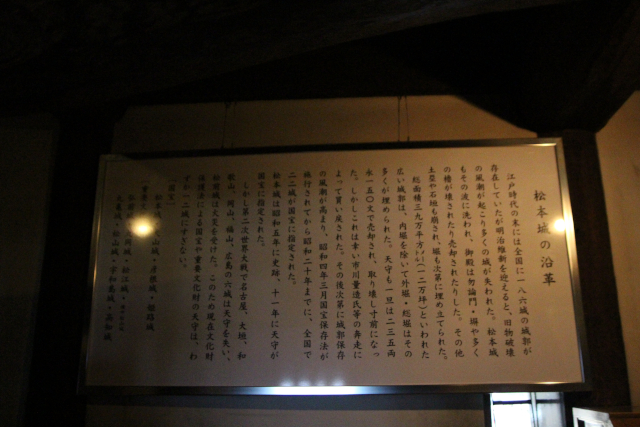

その後、松本城は、1727年(享保12年)には本丸御殿を焼失し、江戸時代の末には全国に一八六の城郭が存在していたが明治維新を迎えると、旧物破壊の風潮が起こり多くの城が失われた。

松本城もその波に洗われ、御殿は勿論門・塀や多くの櫓が壊されたり売却されたりした。その他土塁や石垣も崩され、堀も次第に埋め立てられた。

総面積三九万㎡(一二万坪)と言われた広い城郭は、内堀を除いて外堀・総堀はその多くが埋められた。

天守も一旦は二三五両永一五〇文で売却され、取り壊し寸前になった。

しかしこれは幸い市川量造氏等の奔走によって買い戻された。

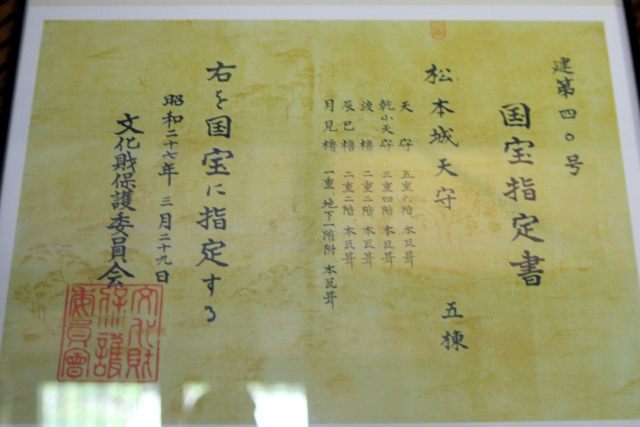

その後次第に城郭保存の風潮が高まり、昭和四年三月国宝保存法が施行されてから昭和二十年までに、全国で二二城が国宝に指定された。

松本城は昭和五年に史跡、十一年に天守が国宝に指定された。

しかし第二次世界大戦で名古屋、大垣、和歌山、岡山、広島の六城は天守を失い、松前城は火災を受けた。

このため現在保護法による国宝や重要文化財の天守は、わずか十二城にすぎない。

[国宝]

松本城・犬山城・彦根城・姫路城・松江城

[重要文化財]

弘前城・丸岡城・備中松山城・丸亀城・松山城・宇和島城・高知城

|

|

|

CASTLE

LIST 信濃の城 ★★★★★ 漆黒の天守が山々に映える美しい名城 |

| 城名 | 松本城 |

| 国名 | 信濃国 |

| 住所 | 長野県松本市丸の内4-1 |

| 別名 | 深志城 |

| 城郭構造 | 平城 |

| 築城主 | 島立右近貞永 |

| 主な城主 | 島立氏、坂西氏、小笠原氏、石川氏、 松平氏、堀田氏、水野氏、戸田氏 |

| 遺構 | 曲輪、堀切、櫓台、土橋、馬出し |

| 取材年月日 | 2007年12月29日、2014年1月4日、 2017年8月8日 |

All Rights Reserved, Copyright (C) Mabumaro