「ますや」は松坂慶子主演の「温泉卓球」の舞台として使われたことで、訪れる人も増えているそうだ。隣にある共同浴場「有乳湯」を中心として数件の木造旅館が立ち並び、小さな温泉街を形成している。宿の前に専用駐車場があったが、出し入れに難儀しそうだったので、宿の敷地内に停めさせてもらう。古い旅館だが掃除は行き届いており、階段や廊下は黒光りして長い年月で培われた風格が漂う。古き良き日本旅館であるが、最近こういう昔ながらの立派な3階建ての木造旅館は少なくなってきている。

また、この宿には小諸塾で教鞭をとっていた島崎藤村が、明治32年8月に投宿している。その当時は詩人としては無名であったが、後にその作品で「ますや」を紹介している。―温泉にもいろいろあるが、山の温泉にはまた別の趣がある。上田に近い別所温泉などは開けた方で、従っていろいろの便利もそなわっている。しかし山国らしい温泉の感じはかえって田沢などによく味わゝれる。升屋というのは眺望の良い温泉宿だ。湯川の音の聞こえる楼上で、私達の学校の校長の細君が十四、五人ばかりの女生徒をつれてきているのに会った。…楼上から遠く浅間一帯の山々を望んだ。…十九夜の月の光が谷間にさし入った。…翌日は朝霧のこもった渓谷に朝の光が満ち、近い山も高く、家々から立ちのぼる煙は霧よりも白く見えた。…二十日の月は、その晩おそくなって上った。水の音が枕に響いて眠れないので一たん寝た私は起きて、こういう場所の月夜の感じを味わった。―

[記事引用]「千曲川のスケッチ」島崎藤村著

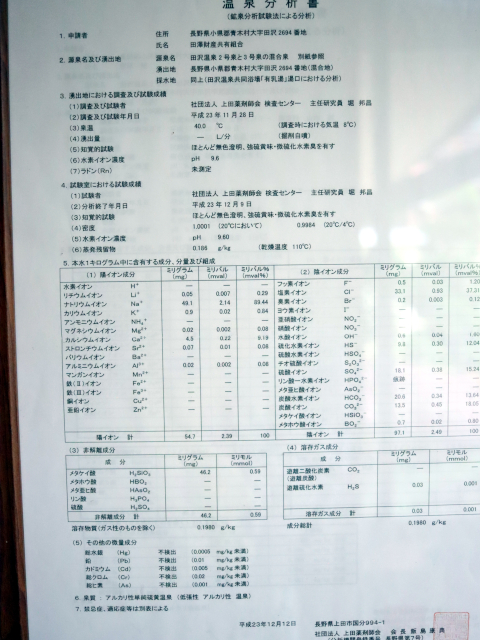

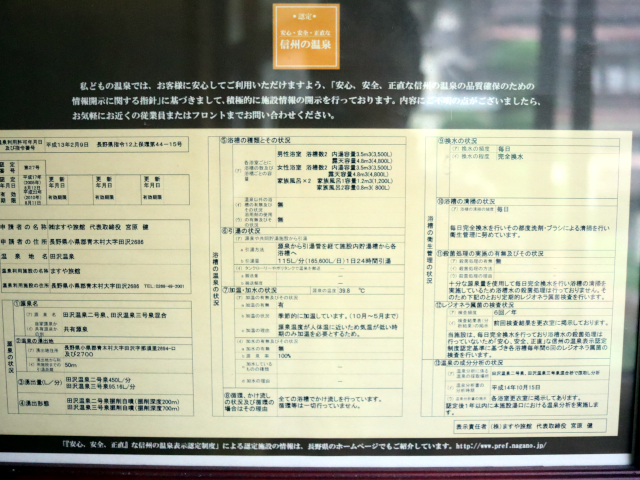

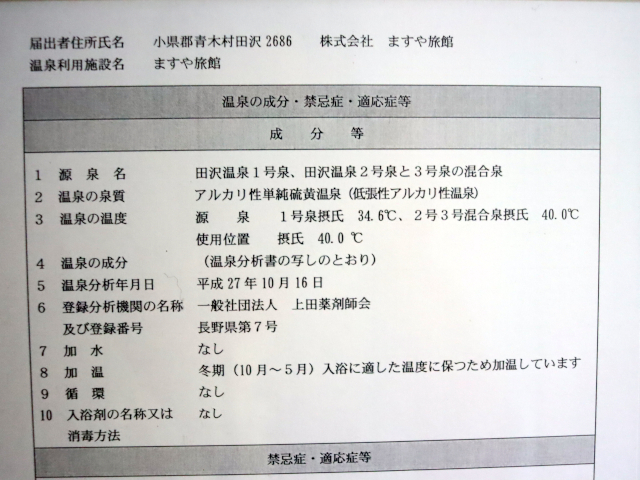

宿に着いてすぐにフロントの階下にある家族風呂へ向かう。半円形のタイル貼りの浴槽で、昔ながらの共同浴場の風情に似て好感が持てた。湯は加熱しているようで、時々ボイラー音が聞こえ、熱くなったり、温くなったりしていた。僅かに硫黄臭が感じられ、湯の感じは沓掛温泉に似ている。カランやシャワーなど余計なものはなく、シンプルな造りが気に入った。次に、長い渡り廊下(これがまた鄙びていて風情があるのだが)を通って別棟の大浴場へ向かう。こちらは、比較的最近増設された模様で綺麗であり、シャワーやカランはもちろん、露天風呂も備わっている。こちらも加熱しているようだが浴槽が大きいので、当然のことながら湯温は一定である。掛け流しであるが、家族風呂に比べてやや白っぽい湯である。小奇麗になっているのでややインパクトに欠けるきらいはあるが、いいお湯であることは間違いない。露天に行くと、硫黄臭は感じられないが、内湯よりも温く感じられたので、長湯するにはこちらの方がいいでしょう。

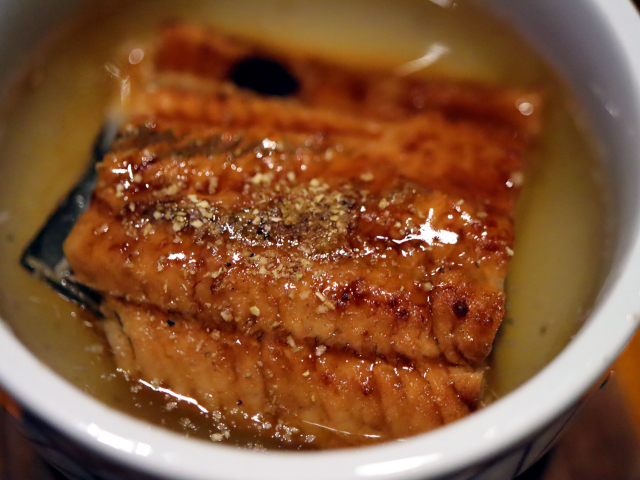

部屋は食事を食べたり、寛いだりするテーブルの置いてある部屋と、寝室用の2部屋が用意されていた。夕食は正直言ってあまり期待していなかったのだが、鯉の洗いや甘露煮が思いの外美味で、松茸のお吸い物まで出てきて値段の割に充実していた。9月とは言え日が落ちると急激に冷え込んできて、着いた時には心地良く感じられた風が冷たくなってきた。食後には2日続けてのお楽しみの卓球だ。卓球温泉を彷彿させる?白熱したラリーも長く続き、いい腹ごなしになった。一汗かいた後は、内湯に入り一日の疲れを落としてから、部屋へ戻り早めに寝る。

取材年月日2001年9月20日〜22日

21年ぶりに泊まった新館の部屋は広い居室、寝室、食事用の別室の3室が充てられていた。昔はクーラーなどは設置されていなかったのだろうが、昨今の夏場の気温の上昇に伴い居室と寝室にはクーラーが設置されていた。玄関を入ったロビーは木造3階建て本館の一部で、本館の左手奥には西館が、右手には東館。階段を上って奥に進むと新館が建っている。西館は現在は使われていない模様。一番楽しみにしていたのが貸切の浴室。前回は大きい方の旧男湯のみの利用だったが、今回は小ぶりな旧女湯の方も利用することが出来た。どちらもタイルはリニューアルされていて古さを感じさせなかった。お湯は同じなのだろうが、男女別の浴室よりも本館にある貸切の浴室の方がこじんまりとした浴槽のせいか、田沢温泉の単純硫黄泉の良さが感じられる。

新館に入る手前の右側の廊下は浴室へ向けて進む通路になっており、土蔵の外壁や宴会棟を経由して浴室まではかなりの距離がある。浴室と反対側の左側には卓球場へ続く階段があり、下に降りると宴会場と同じサイズの卓球場があり、卓球台がなんと3台もある。これだけ広かったので映画のロケに使われたのも納得出来る。卓球場の隅の方には蜘蛛の巣が張っていたりしていたが、床や柱は朽ち果てたりしておらず、しばらく健在であり続けると思われる。卓球場へ向かう階段が真っ暗で電気のスイッチがどこにあるのか分からず、少々こわい思いをするのも肝試しみたいでスリルがあって楽しかった。

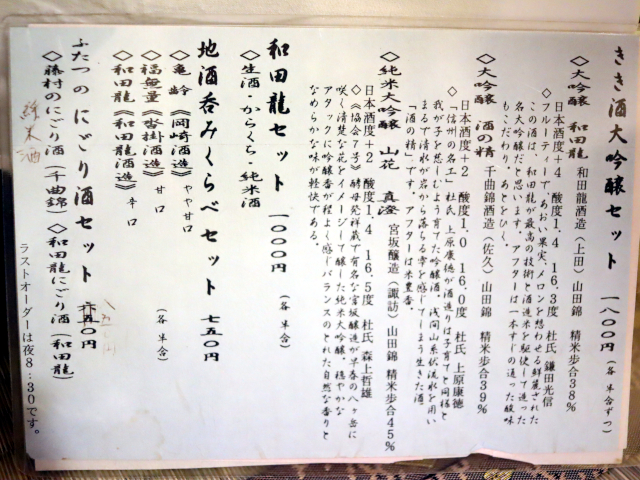

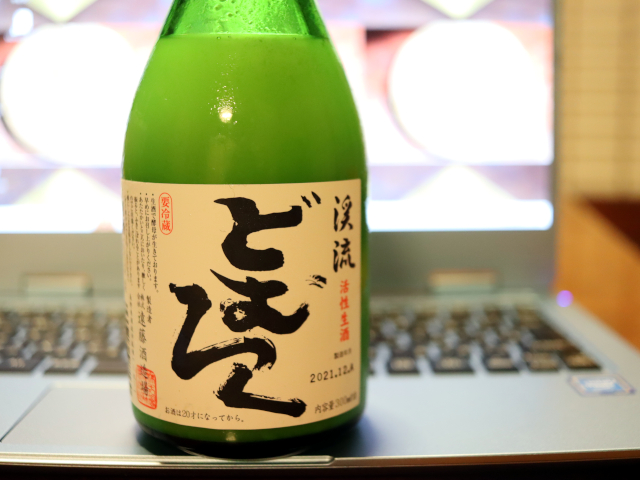

最近は温泉旅館に宿泊しても食事は大広間というのが当たり前なのだが、部屋食だったのが嬉しかった。利酒師お勧め利酒セットがあり、1泊目は岡崎蔵・沓掛蔵・和田龍蔵の地酒呑み比べセット、2泊目は気に入った和田龍蔵の生酒・辛口・純米酒のセットを堪能した。ほかにもきき酒大吟醸セットがあるので次回泊まるときには試してみたい。朝食も部屋食にしていただき至れり尽くせりで嬉しかった。食事は量よりも質といった感じで好感が持てた。登録有形文化財の宿でWifi、ウォシュレットというのは企業努力の賜物だ。

取材年月日2022年8月11日〜13日

|

|

|

SPA LIST 田沢温泉 ★★★☆☆ 映画「温泉卓球」の舞台 |

| 施設名 | ますや旅館 |

| 住所 | 長野県小県郡青木村田沢温泉2686 |

| 電話番号 | 0268-49-2001 |

| 営業時間 | 10:00〜20:00 |

| 定休日 | ? |

| 料金 | 500円 |

| 泉質 | 単純硫黄泉 |

| HP | http://www.masuya-1ban.com/ |

| 取材年月日 | 2001年9月20日〜21日 2022年8月11日〜13日 |

All Rights Reserved, Copyright (C) Mabumaro